こんにちは。名古屋市天白区にある歯医者「医療法人IDG いちろう歯科・矯正歯科」です。

日本における骨粗しょう症患者数は約1,300万人と推計され、女性に多く、男性の約3.3倍です。特に閉経後の女性で増加し、50代の女性では約9人に1人、60代では約3人に1人、70代では約2人に1人が骨粗しょう症であるとされています。そんな身近な病気に、歯科治療も関係してくる事をご存知でしょうか。

目次

骨粗しょう症と歯科の関係

骨粗しょう症とは

骨粗しょう症は、骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。骨は全身にありますが、歯を支える顎の骨もその一部です。骨粗しょう症になると、顎の骨が弱くなり、歯がぐらつきやすくなったり、歯周病が進行しやすくなったりします。

骨粗しょう症治療薬の歯科的副作用

骨粗しょう症の治療に使われる薬の中には、顎骨壊死という副作用のリスクを高めるものがあります。顎骨壊死は、顎の骨が露出し、治癒しない状態が長期間続く病態で、感染による痛みや腫れ、悪臭などが生じることがあります。

副作用が起こるしくみ

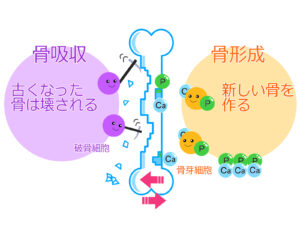

顎骨壊死の原因となるのは、骨吸収を抑制する薬です。ビスホスホネート製剤(BP製剤)や抗RANKLモノクローナル抗体(デノスマブ)などがあります。これらは古い骨を壊す働きを抑えて骨密度を増やす作用があります。しかし、骨代謝が抑制される事で抜歯やインプラント等による口腔内の傷が治りにくくなったり細菌に対する抵抗力が弱まり、顎の骨が壊死してしまう事があるのです。

安心して歯科治療を受けるためには

薬の情報を歯科医に伝える

骨粗しょう症の薬を服用または注射している場合は、抜歯などの処置を受ける前に必ず歯科医に相談して下さい。情報を歯科医に伝える際は、薬の名前や服用期間などを詳しく伝えましょう。

定期的な歯科検診を受ける

歯周病の早期発見や、顎骨壊死のリスクを早期に把握するためには、定期的な歯科検診を受けることが大切です。

口腔内を清潔に保つ

口腔内の雑菌は、顎骨壊死のリスクを高める可能性があります。こまめな歯磨きや、歯科医院でのクリーニングなどを心がけ、口腔内を清潔に保ちましょう。

まとめ

骨粗しょう症と歯科治療は密接な関係にあるため、患者さんの健康を守るためには、医師と歯科医師が連携して、適切な治療計画を立てることが重要です。 骨粗しょう症患者の方は、かかりつけの歯科医に治療中の旨を伝えるようにしましょう。また、新たに骨粗しょう症の治療を開始する場合は、歯科治療による顎骨壊死のリスクを減らすために、事前に口腔内の衛生状態を改善し、抜歯などの歯科治療を終えておくと良いでしょう。